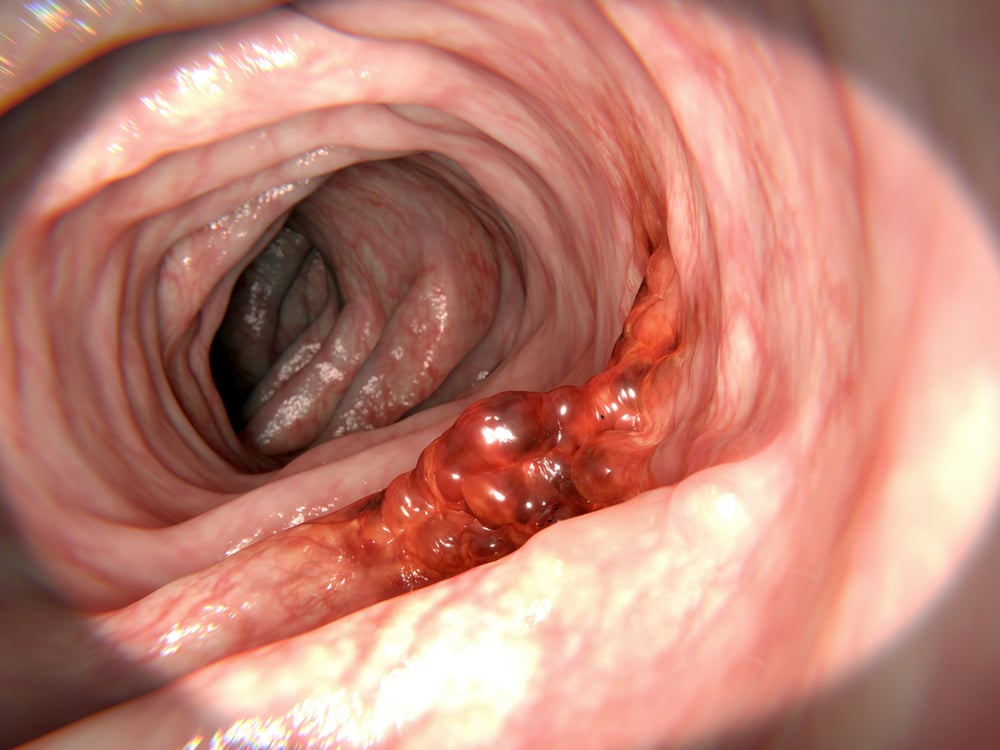

Wenn es um die Entstehung von Darmkrebs geht, scheinen zahlreiche unterschiedliche Faktoren eine Rolle zu spielen. Aktuelle Forschungen legen nahe, dass eine Art von Bakterium, das dem E-Coli-Erreger ähnlich ist, möglicherweise das Risiko erhöht, an dieser Tumorart zu erkranken.

Volkskrankheit Darmkrebs

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebsart, von der beide Geschlechter gleichermaßen betroffen sind. In Deutschland liegt die Zahl der Neuerkrankungen bei Männern pro Jahr bei etwa 35.400 Fälle, bei Frauen bei etwa 30.000 Fälle. Zu den möglichen Symptomen zählen u.a. Veränderungen der Stuhlgewohnheiten (Verstopfung und/oder Durchfall), Bauchschmerzen, Blut im Stuhl, sowie Gewichtsverlust. Die Ursachen für die Entstehung von Darmkrebs sind vielfältig. Übermäßiger Alkohol- und Nikotinkonsum, Bewegungsmangel sowie eine fettreiche Ernährung, die vorwiegend aus Fleisch und Fett anstatt Ballaststoffen besteht, begünstigen die Krebsentstehung im Dickdarm.

Spezielles Bakterium im Darm lässt Zellen mutieren

Forschungen eines internationalen Teams aus Wissenschaftlern von der School of Medicine der University of Leeds zeigen, dass eine häufige Art von Bakterien, die sich in unserem Darm befinden, zu einem kolorektalen Karzinom beitragen können. In ihren Untersuchungen stellten die Wissenschaftler fest, dass ein Toxin, das auch als Colibactin bekannt ist, und das von einem E-coli-Stamm freigesetzt wird, „Fingerabdrücke“ von DNA-Schäden an den Zellen zur Folge hat, die den Darm auskleiden, was dazu führt, dass der Darm angegriffen wird, und mit der Zeit Zellen möglicherweise mutieren.

Da diese einzigartigen Muster auch bei Darmkrebs identifiziert wurden, zeigt sich erstmals eine direkte Verbindung zwischen dem Toxin und jenen genetischen Veränderungen, die zu einer Krebsentstehung führen. Diese Art von E-coli-Infektion soll laut den Experten nur bei bis zu einem Fünftel aller Menschen auftreten. Allerdings macht das Bakterium nicht immer Probleme, bei manchen Menschen lebt es im Darm, ohne irgendwelche Auswirkungen zu zeigen.

Frühe Diagnose und Prävention von Darmkrebs

Für ihre Untersuchungen zogen die Wissenschaftler Miniaturrepliken des menschlichen Darms heran, die im Labor gezüchtet wurden, um festzustellen, welche Effekte das Toxin auf die Zellen haben würde. Zu diesem Zweck setzten sie die Miniaturrepliken mit dem Colibactin-produzierenden E. coli aus. Die Schäden, die sich dadurch ergaben, wurden anschließend mit 5.000 Darmkrebsproben von erkrankten Menschen aus Großbritannien und den Niederlanden verglichen. Das Ergebnis: In ca. 5 Prozent aller Proben entdeckten die Forscher identische Muster oder „Fingerabdrücke“ von DNA-Schäden.

Diese könnten es Ärzten in Zukunft ermöglichen, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko zu identifizieren und sie gemeinsam mit den gängigen Darmkrebs-Screenig-Methoden einzusetzen. Das Verständnis von den verschiedenen Bakterien, die in unserem Darm eine Rolle spielen, könnte die Art und Weise verändern, wie Darmtumoren zukünftig frühzeitig aufgedeckt oder verhindert werden. Laut den Experten könnten diese Erkenntnisse zur Entwicklung eines sensibleren Tests zur Früherkennung von Dickdarmkarzinomen beitragen. Zudem könnten bestimmte Darmkrebserkrankungen vorgebeugt werden, wenn das Bakterium mithilfe von Antibiotika aus dem Körper eliminiert wird, bevor es zu Schädigungen kommt. Doch noch ist das Ganze Zukunftsmusik: Derzeit gibt es keinen Routinetest für das Bakterium, und es ist noch nicht klar, ob Menschen, die es haben, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

Auf die Lebensweise achten

Weitere Forschungen sind nötig, um herauszufinden, welche Bakterien und Mikroorganismen in unserem Verdauungsorgan bei der Entwicklung von Darmkrebs involviert sind. Bis dahin gilt nach wie vor: Indem eine positive Lebensweise verfolgt wird, die ein gesundes Gewicht, eine ausgewogene Ernährung, regelmäßigen Sport und den Verzicht auf schädliche Laster beinhaltet, lassen sich etwa 50 Prozent aller Darmkrebsfälle vermeiden. Zudem sollte ab dem 50. Lebensjahr (bei genetischer Vorbelastung oder vorhandenen Symptomen bereits deutlich früher) alle 10 Jahre eine Koloskopie durchgeführt werden, um krankhafte Veränderungen rechtzeitig zu erkennen.